Wie wirkt sich der Eintritt der Volljährigkeit eines Kindes auf das vereinfachte Unterhaltsverfahren aus?

Wie wirkt sich der Eintritt der Volljährigkeit eines Kindes auf das vereinfachte Unterhaltsverfahren aus?

Urteil des OLG Stuttgart 28.02.2022 (FamRZ 2023, 301-302)

Das vereinfachte Unterhaltsverfahren:

Lebt ein Kind getrennter Eltern bei nur einem Elternteil, hat es möglicherweise einen Anspruch auf Unterhaltszahlung gegenüber dem anderen Elternteil, mit dem es nicht zusammenwohnt. Das Kind, beziehungsweise der Elternteil, mit dem es zusammenwohnt, kann diesen Anspruch im Wege eines vereinfachten Unterhaltsverfahren geltend machen. Dies wird in §§ 249 ff. FamFG geregelt:

§ 249 Abs.1 FamFG: Auf Antrag wird der Unterhalt eines minderjährigen Kindes, das mit dem in Anspruch genommenen Elternteil nicht in einem Haushalt lebt, im vereinfachten Verfahren festgesetzt, soweit der Unterhalt vor Berücksichtigung der Leistungen nach § 1612b oder § 1612c des Bürgerlichen Gesetzbuchs das 1,2fache des Mindestunterhalts nach § 1612a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht übersteigt.

Der Zweck dieses Verfahrens besteht darin, das Existenzminimum des Kindes zu sichern. Das Kind muss dafür minderjährig sein und es darf kein Ausnahmegrund nach § 249 Abs.2 FamFG bestehen, wie zum Beispiel ein bereits bestehender Unterhaltsanspruch oder ein bereits anhängiges gerichtliches Verfahren. Andernfalls ist das einfache Verfahren nicht statthaft. Ob die Eltern des Kindes hingegen verheiratet sind oder nicht, ist irrelevant.

Das Unterhaltsverfahren wird als „einfach“ bezeichnet, da es in der Regel eine einfache und schnelle Festsetzung des Unterhaltsanspruches ermöglicht. Es soll durch diese Möglichkeit ein sonst mehrstufiges gerichtliches Verfahren vermieden werden und ein beschleunigter Prozess möglich sein.

Um zu klären, ob ein vereinfachtes Verfahren in Ihrem Fall statthaft ist, kontaktieren Sie mich gerne schriftlich per E-Mail oder telefonisch für ein Beratungsgespräch.

Festsetzungsbeschluss: Höhe der Unterhaltszahlung

Das Gericht setzt auf Antrag des Kindes oder des Elternteils, mit dem es zusammenwohnt, den Unterhalt in einem Beschluss fest, einem sogenannten Festsetzungsbeschluss. Wird der Unterhalt daraufhin von dem anderen Elternteil, also dem Antragsgegner, nicht oder nicht pünktlich gezahlt, kann auch eine Zwangsvollstreckung folgen.

Die Höhe der Festsetzung des Unterhalts richtet sich dabei nach der Höhe des Einkommens des unterhaltspflichtigen Elternteils und dem Alter des Kindes. Umfasst von dem Unterhalt sollten aber der gesamte Lebensbedarf des Kindes sowie (Vor-,) Bildung für einen späteren Beruf sein. Dabei steigt der Mindestunterhalt mit dem steigenden Alter des Kindes gestaffelt in drei Abschnitten. Dadurch sollen die sich erhöhenden Kosten durch den sich verändernden Lebensbedarf eines heranwachsenden Kindes berücksichtigt werden.

§ 1612a BGB:

Ein minderjähriges Kind kann von einem Elternteil, mit dem es nicht in einem Haushalt lebt, den Unterhalt als Prozentsatz des jeweiligen Mindestunterhalts verlangen. Der Mindestunterhalt richtet sich nach dem steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimum des minderjährigen Kindes. Er beträgt monatlich entsprechend dem Alter des Kindes

1. für die Zeit bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahrs (erste Altersstufe) 87 Prozent,

2. für die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahrs (zweite Altersstufe) 100 Prozent und

3. für die Zeit vom 13. Lebensjahr an (dritte Altersstufe) 117 Prozent

Der Antragsgegner kann gegen den Antrag des Kindes auf Unterhaltszahlung Einwände bei Gericht durch eine Beschwerde einreichen, soweit der Festsetzungsbeschluss noch nicht erlassen wurde. Dafür müssen die gesetzlichen Voraussetzungen nach §§ 252 ff. FamFG vorliegen.

Volljährig werdende Kinder

Wie bereits erwähnt spricht § 249 I FamFG bei der Statthaftigkeit dieses einfachen Unterhaltsverfahrens ausdrücklich von dem „Unterhalt eines minderjährigen Kindes“. Kinder, die ihr 18. Lebensjahr bereits vollendet haben, können ihre Unterhaltsansprüche also nicht im Wege des vereinfachten Verfahrens geltend machen.

Was ist aber, wenn das Kind während des laufenden Verfahrens volljährig wird? Ist das vereinfachte Verfahren dann noch zulässig, da das Kind bei Beantragung des vereinfachten Verfahrens noch minderjährig war? Oder scheitert das Verfahren durch den Eintritt des 18. Geburtstages? § 249 I FamFG gibt darüber leider keine Auskunft.

Diese Frage hat sich das Oberlandesgericht Stuttgart gestellt und mit Beschluss vom 28.02.2022 beantwortet.

In diesem Verfahren hatte zunächst das Amtsgericht Oberndorf in einem vereinfachten Unterhaltsverfahren den Antragsgegner zur Zahlung rückständigen Unterhalts verpflichtet. Der Antragsgegner hatte dagegen Beschwerde eingereicht. Begründet hatte er die Beschwerde damit, dass er den festgesetzten Unterhalt nicht zahlen könne. Hilfsweise hatte der Antragsgegner auch angeführt, dass die Unterhaltspflicht befristet sei durch den 18. Geburtstages des beantragenden Kindes.

Die angebliche Zahlungsunfähigkeit des Antragsgegners sah das Gericht nicht und wies diese Begründung ab. Anders sah das Gericht aber die Beschwerde hinsichtlich der werdenden Volljährigkeit.

Das Gericht stellte zunächst fest, dass ein vereinfachtes Unterhaltsverfahren nicht automatisch unzulässig wird, wenn das beantragende Kind im Laufe des Verfahrens volljährig wird. Das OLG Stuttgart begründetet diese Entscheidung mit dem Wortlaut des § 249 I FamFG. Dieser setze lediglich fest, dass die Unterhaltsforderungen sich auf ein minderjähriges Kind beziehen. Von einem Erfordernis der Minderjährigkeit des Kindes bei Antragsstellung vor Gericht ist aber nicht die Rede.

Durch den Eintritt der Volljährigkeit des Kindes erlischt auf jeden Fall die sogenannte Prozessstandschaft der Eltern des Kindes. Das Kind muss sich demnach selbst vor Gericht vertreten.

In vorherigen Rechtsprechungen war das einfache Verfahren nur dann statthaft, wenn die Unterhaltsforderungen sich auch auf eine Zeit bezogen, in der das Kind noch nicht volljährig war. Bestand dies nicht, war das einfache Verfahren insgesamt als unzulässig eingestuft worden.

Im vorliegenden Fall machte das Kind aber auch Unterhaltsforderungen vor Vollendung des 18. Lebensjahres, also rückwirkenden Unterhalt, geltend. Das OLG Stuttgart wollte diese Regel aber sogar weiter einschränken. Der Senat hielt fest, dass die Beschwerde des Antragsgegners begründet war hinsichtlich der Unterhaltsansprüche des Kindes nach dem Eintritt der Volljährigkeit. Nach dem Eintritt des 18. Lebensjahres hatte der Antragssteller keine Unterhaltsansprüche mehr gegen den Antragsgegner.

Fazit:

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Unterhaltsansprüche des Kindes beschränkt sind auf die Zeit bis hin zu dessen Volljährigkeit. Auf das Alter des Kindes während des Prozesses kommt es aber nicht an, soweit es bei Antragsstellung des vereinfachten Verfahrens noch minderjährig war. Das OLG Stuttgart hat also insgesamt die Beschwerde des Antragsgegners abgewiesen, es hat aber ausdrücklich die Zeit der Unterhaltspflicht beschränkt.

ChatGPT im Familienrecht, wird der Anwaltsberuf irgendwann von einer künstlichen Intelligenz ersetzt werden können?

Seit kurzer Zeit erlangt die künstliche Intelligenz „ChatGPT“ immer mehr Aufmerksamkeit in den Medien. Es wird als eine Revolution in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz angesehen, fasziniert und beunruhigt dadurch gleichzeitig. Doch was ist diese neue künstliche Intelligenz genau und kann ChatGPT den Gang zu einem Rechtsanwalt in einem Scheidungsverfahren gänzlich ersetzen?

Was ist „ChatGPT“?

ChatGPT ist ein Chat System, das auf einer künstlichen Intelligenz aufbaut. Anders als bisher bekannte künstliche Intelligenzen, zum Beispiel im Kundenservice, welche über die Eingabe von Suchbegriffen die passenden Websites raussucht, kann ChatGPT auf ganze Fragen antworten. ChatGPT kann fast menschlich klingende Antworten zu Fragen geben, welche die künstliche Intelligenz durch eine deep-learning Technologie formulieren kann. Das Programm ChatGPT ist aktuell nur auf Englisch verfasst, es kann aber trotzdem perfekt in der deutschen Sprache Fragen beantworten. Es gibt bereits viele Beispiele wie ChatGPT Gedichte, Hausaufgaben und mathematische Formeln schreiben kann.

Kann ChatGPT bei einem Scheidungsverfahren die Notwendigkeit eines Anwalts ersetzen?

Auch wenn es bemerkenswert ist, wie die künstliche Intelligenz ganze Texte alleine durch Informationen aus den Netz formulieren kann, ob sie ganze juristische Fälle lösen oder gar einen Rechtsanwalt ersetzten kann erscheint dennoch fraglich.

Anwaltszwang

Ein Grund, weshalb ein Anwalt in einem Scheidungsverfahren unerlässlich ist, ist der bestehende Anwaltszwang in solchen Verfahren in Deutschland. In einem Scheidungsverfahren muss der Scheidungsantrag nach § 114 I FamFG von einem Rechtsanwalt bei Gericht eingereicht werden:

„(1) Vor dem Familiengericht und dem Oberlandesgericht müssen sich die Ehegatten in Ehesachen und Folgesachen und die Beteiligten in selbständigen Familienstreitsachen durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen.“

Eine anwaltliche Vertretung, bei einer einvernehmlichen Scheidung also zumindest durch einen statt zwei Anwälte, ist daher unerlässlich. Durch die Expertise der Rechtsanwälte soll der Schutz der Prozessparteien und ein möglichst reibungsloser, schneller Prozess ermöglicht werden.

Allein durch dieses praktische Erfordernis ist ein Rechtsanwalt also für eine erfolgreiche Scheidung erforderlich.

Persönliche Beratung

Eine Konsultation eines Rechtsanwaltes ist auch im Hinblick auf die Individualität eines Scheidungsverfahrens zu präferieren.

Antworten auf juristische Fragen durch ChatGPT werden sehr vage gehalten. Die künstliche Intelligenz kann einfache Rechtsfragen, welche heute auch durch Laien im Internet gefunden werden können, gut beantworten. Bei dem Beruf des Rechtsanwalts kommt es aber gerade auf den jeweiligen Sachverhalt an. Jeder Mandant und jeder Fall unterscheidet sich spätestens in den Detailfragen. Gerade da ist eine präzise und saubere Arbeit durch einen Anwalt erforderlich, welcher den Sachverhalt unter die bestehende Rechtslage subsumieren kann, um ein unsauberes Ergebnis zu vermeiden. Speziell in einem online Scheidungsverfahren müssen viele Sachfragen vor dem Verfahren vor Gericht unter den Parteien geklärt werden um die Vorzüge eines Online-Verfahrens auch nutzen zu können.

Fragen wie die des Versorgungsausgleichs zwischen den Ehegatten, die des Ehegattenunterhalts oder über die Einigungen bezüglich möglicherweise bestehende Ehewohnungen oder anderer Eigentümer können Sie mit ihrem Rechtsanwalt in der nötigen Tiefe besprechen. Auch unterstützt Sie Ihr Rechtsanwalt nicht nur in den juristischen Fragestellungen, sondern auch in Verfahrensfragen. Ihr Anwalt kann Ihnen Hinweise auf Verfahrensdetails geben und Sie auf Verfahrenstermine hinweisen.

Erfolgt die Beurteilung eines Sachverhaltes aber eben nicht individuell, sondern durch eine künstliche Intelligenz, können Detailfragen nicht beachtet werden und dadurch das Ergebnis oder der Anspruch verfälscht werden. Auch Menschen machen Fehler, da ChatGPT aber seine Antworten aus den Netz erhält, ist es schwer diese Fehler zu korrigieren und es besteht die Gefahr, das sich unsaubere juristische Ergebnisse der künstlichen Intelligenz im Netz verfestigen können.

Intimität eines Scheidungsverfahrens

Nicht zu unterschätzen ist auch der emotionale Aufwand eines Scheidungsverfahren. Sowohl für die involvierte Partei kann es kräftezerrend sein, als auch für Dritte wie Kinder der Ehegatten. Es müssen teils sehr intime Informationen besprochen werden. Umso relevanter ist hier eine kompetente Beratung die Sie jederzeit bei Fragen konsultieren können.

Aktualität der Rechtslage

Zuletzt darf auch nicht vergessen werden, dass das aktuelle Modell von ChatGPT nur mit Informationen aus dem Netzt gespeist ist, die bis 2021 erstellt wurden. Je nach Rechtsgebiet kann sich aber in kurzer Zeit sehr viel juristisch verändern, sei es durch relevante Urteile, durch Entscheidungen der Legislative oder durch neue EU-Richtlinien. Eine gegebenenfalls flexible Anpassung an eine neue Rechtslage kann nur ein spezialisierter Rechtsanwalt gewährleisten.

Können Scheidungsanwälte von ChatGPT profitieren?

Es kann sich aber immer noch die Frage gestellt werden, inwieweit ChatGPT die anwaltliche Tätigkeit unterstützen könnte. Die künstliche Intelligenz könnte Rechtsanwälte in einzelnen Sachfragen aushelfen. Es darf jedoch nicht unterschätz werden, dass ChatGPT lediglich frei zugängliche Einträge aus dem Internet einbezieht und dies ohne Angaben zu Quellen. Dadurch kann nicht überprüft werden, ob es sich hierbei um seriöse Quellen handelt. Darauf aufbauend stellen sich auch weiter, bis lang ungeklärte, Fragen zu Haftungsansprüchen und zu Urheberrechtlichen Aspekten für Texte, welche von der künstlichen Intelligenz generiert wurden.

Chat CPT könnte also in Zukunft die Arbeit in Kanzleien bezüglich oberflächlicher Fragen unterstützen. Auf Grund der Problematik der Quellenverweise ist jedoch kein Verlass auf die Richtigkeit vorhanden und es könnten sich urheberrechtliche Schwierigkeiten ergeben.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass ChatGPT als neue künstliche Intelligenz viel Potential bereit hält, aber auch diese schon sehr weit ausgearbeitete Intelligenz ihre Schwächen hat. Die Antworten auf juristische Fragen sind häufig zu vage und ermöglichen keinen Zuschnitt auf den individuellen Sachverhalt der einzelnen Parteien. Auch ist das aktuelle Modell von ChatGPT auf einem veralteten Stand und antwortet ohne Angaben von Quellen.

Die Arbeit eines Rechtsanwaltes, vor allem in Scheidungsverfahren, bleibt daher weiterhin unerlässlich.

Quellen:

• FAZ Beitrag, zuletzt geöffnet am 07.02: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/chatgpt-und-ki-die-maechtigen-neuen-assistenzsysteme-18587321.html

• Johannisbauer, Christoph, MMR Aktuell 2023, 455537, ChatGPT im Rechtsbereich – erste Erfahrungen und rechtliche Herausforderungen bei der Verwendung künstlich generierter Texte

• Musielak/ Voit, ZPO, 19.Auflage, 2022, § 78 Rn.1,2 (Weth)

• Bumiller/Harders/Schwamb, FamFG, 13. Auflage 2022, § 114 (Schwamb)

• Tagesschau Beitrag, zuletzt geöffnet am 07.02 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/chatgpt-wachstum-bezahlangebot-abo-101.html

• Hoeren, Thomas, MMR 2023, 81 „Geistiges Eigentum“ ist tot – lang lebe ChatGPT

Versorgungsausgleich – Die Grenzen der freien Regelung

Auf dem Gebiet des Scheidungsfolgenrechts zählt der Versorgungsausgleich neben dem Unterhalt, dem Zugewinnausgleich und dem Sorge- und Umgangsrecht für eheliche Kinder zu den häufigsten und wichtigsten zu regelnden Folgesachen einer Ehescheidung. Unter Versorgungsausgleich versteht man den familienrechtlichen Anspruch eines Ehegatten auf Ausgleich unterschiedlich hoher und während der Ehezeit erworbener Rentenansprüche.

Der Versorgungsausgleich wird in der Regel von Amts wegen, also automatisch vom Gericht gemeinsam mit dem Ehescheidungsverfahren durchgeführt. Ein Antrag eines der Ehegatten ist nur dann erforderlich, wenn es sich um eine kurze Ehe handelt, die weniger als drei Jahre andauert oder sonstige Sonderregelungen greifen, beispielsweise bei Auslandsbezug der Scheidung. Der Versorgungsausgleich soll einen Ausgleich der während der Ehezeit erwirtschafteten Rentenansprüche für den späteren Fall der Rente schaffen, unabhängig davon, welcher Ehegatte wieviel in der Ehe gearbeitet hat und Rentenansprüche erworben hat.

Daneben ist der Versorgungsausgleich ein nicht unerheblicher Faktor für die Berechnung der Scheidungskosten. Neben dem Gegenstandswert für die Ehesache, der sich in aller Regel aus dem dreifachen addierten Nettoeinkommen beider Ehegatten zusammensetzt, setzt das Gericht zudem einen Gegenstandswert für den Versorgungsausgleich an. Dieser errechnet sich aus jeweils 10% des für die Ehescheidung angesetzten Wertes pro auszugleichender Rentenversicherung. Der Mindestwert beträgt 1.000,00 €.

Vereinbarungen zum Versorgungsausgleich sind möglich

Da die gesetzlichen Grundsätze im Einzelfall zu Ungerechtigkeiten führen können, zum Beispiel bei einer besonders langen Trennungszeit oder hohen finanziellen Aufwendungen des einen Ehegatten für den anderen, haben die Ehegatten die Möglichkeit, den Versorgungsausgleich zu modifizieren oder sogar auch ganz auszuschließen. Eine solche Vereinbarung zum Versorgungsausgleich bedarf für die Wirksamkeit einer bestimmten Form. Sie muss entweder notariell beurkundet werden oder im Termin zur mündlichen Verhandlung als Vergleich vor Gericht geschlossen werden.

In diesen Fällen unterliegt eine solche Vereinbarung aber noch der gerichtlichen Kontrolle. Der aktuelle Beschluss des XII. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 27.5.2020 – XII ZB 447/19 gibt Anlass, genau über diesen gerichtlichen Kontrollmaßstab von Regelungen über den Versorgungsausgleich zu sprechen. In dem vorgenannten Beschluss wies der Senat die Beschwerde der geschiedenen Antragstellerin zurück. Sie hatte verlangt, eine notarielle Vereinbarung mit ihrem ehemaligen Ehemann über den Ausschluss des Versorgungsausgleichs für unwirksam zu erklären. Damit wollte sie den Weg für die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem gesetzlichen Versorgungsausgleichsrecht freimachen.

Damit dieser Fall bei Ihnen nicht eintritt, möchten wir im Folgenden die Leitlinien der höchstrichterlichen Rechtsprechung übersichtlich darstellen. Schließlich sind der Regelungsfreiheit der Ehegatten auch im Falle einer einvernehmlichen Scheidung Grenzen gesetzt. Eine Überschreitung dieser Grenzen beziehungsweise eine Verletzung anderer gesetzlicher Vorschriften hat die Unwirksamkeit der Vereinbarung zur Folge. Wir nehmen an, dass eine solche Vereinbarung den vollständigen Ausschluss der Durchführung des Versorgungsausgleichs beinhaltet.

Der Kontrollmaßstab des Bundesgerichtshofs

Im Grundsatz dürfen die Ehegatten frei entscheiden, wie sie die Scheidungsfolgen regeln. Wie so oft, gelten für Grundsätze Ausnahmen. So ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Ehegatten unwirksam, wenn der Schutzzweck der gesetzlichen Regelung beliebig unterlaufen werden kann.

Versorgungsausgleich als Kernbereich der Scheidungsfolgen

Der Kontrollmaßstab für Vereinbarungen, die den Versorgungsausgleich betreffen, ist allein deshalb streng, weil der Versorgungsausgleich nach Ansicht des BGH den Kernbereich der Scheidungsfolgen betrifft. Damit steht er in einer Reihe mit nachehelichem Unterhalt und Zugewinnausgleich, also der Vermögensauseinandersetzung.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH gibt es drei Konstellationen, in denen das Gericht einen Ausschluss des Versorgungsausgleichs für unwirksam erklärt:

- Keine hinreichende Alterssicherung eines Ehegatten

- Einseitige Benachteiligung eines Ehegatten

- Evident einseitige und unzumutbare Lastenverteilung

Keine hinreichende Alterssicherung eines Ehegatten

Zum einen ist der Ausschluss des Versorgungsausgleichs unwirksam, wenn nach dem zum Zeitpunkt der Abrede geplanten Zuschnitt der Ehe ein Ehegatte über keine hinreichende Alterssicherung verfügt. Im konkreten Fall war die Ehegattin zum Zeitpunkt der Vereinbarung jedoch erst 34 Jahre alt. Die Vereinbarung haben beide Ehegatten getroffen, als sie sich bereits in der Trennungsphase befanden. Während einer Ehezeit von 14 Jahren war sie ungefähr 7 Jahre in Teilzeit beschäftigt, für den Rest der Zeit gar nicht. Von betreuungsbedingten Nachteilen durch die Erziehung der Kinder sei laut Gerichtsbeschluss nur in geringem Umfang auszugehen. Die hinreichende Alterssicherung sei zudem nicht gefährdet, weil die Gattin mit 34 Jahren (Zeitpunkt der Trennung) noch ausreichend Zeit und Gelegenheit zum Ausbau ihrer Altersvorsorge habe.

Einseitige Benachteiligung eines Ehegatten

Der Ausschluss des Versorgungsausgleichs zielt auf die einseitige Benachteiligung eines Ehegatten ab, wenn der bevorteilte Ehegatte mit verwerflicher Gesinnung gehandelt hat. Das ist der Fall, wenn sich in einem unausgewogenen Vertragsinhalt eine auf ungleichen Verhandlungspositionen basierende einseitige Dominanz widerspiegelt. Eine solche strukturelle Benachteiligung besteht jedoch beispielsweise nicht, wenn der benachteiligte Ehegatte einer Erwerbstätigkeit nachgeht und somit eigene Rentenanwartschaften erwirbt.

Evident einseitige, unzumutbare Lastenverteilung

Eine evident einseitige, unzumutbare Lastenverteilung unterfällt dem Institut des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB). Befinden sich die Ehegatten jedoch zum Zeitpunkt des Ausschlusses des Versorgungsausgleichs bereits in der Trennungsphase, besteht kein Raum für eine gerichtliche Kontrolle. Schließlich können sich die Lebensverhältnisse bis zum endgültigen Scheitern der Ehe nicht mehr ändern. Die Ehegattin wusste daher, dass sie auf ihr zustehende gesetzliche Ansprüche verzichtet.

Unterhalt bei Scheidung – Ist der Anspruch auf Ehegattenunterhalt zeitlich begrenzt?

Unterhalt bei Scheidung – Ist der Anspruch auf Ehegattenunterhalt zeitlich begrenzt?

Und wenn ja, wie lange muss ich den nachehelichen Unterhalt, also den Unterhalt nach der Scheidung noch zahlen? Mit diesem Thema hat sich kürzlich das Amtsgericht Frankenthal befasst und eine interessante Entscheidung getroffen.

Entscheidung des Amtsgerichts Frankenthal (Pfalz) Az.: 71 F 214/19

Für viele Ehegatten, deren Ehe vor dem Aus steht, stellt sich die Frage, wie im Rahmen der Ehescheidung mit finanziellen Angelegenheiten verfahren wird. Insbesondere Unterhaltszahlungen der Ehegatten untereinander spielen dabei eine große Rolle. Während der Anspruch auf den während der Trennungszeit zu zahlenden Trennungsunterhalt mit Rechtskraft der Scheidung endet und damit in zeitlicher Hinsicht klar begrenzt ist, bleibt die Frage offen, wie lange denn nach rechtskräftig vollzogener Ehescheidung noch Unterhalt zu zahlen ist. Eine einheitliche Antwort auf diese Frage gibt es nicht, da die Unterhaltsberechtigung von verschiedenen Faktoren abhängt. Im Grundsatz gilt jedoch, dass nach der Scheidung jeder Ehegatte selbst für seinen Unterhalt verantwortlich ist (§ 1569 BGB). Nacheheliche Unterhaltsansprüche sind damit zumindest nach der Idee des Gesetzgebers eher die Ausnahme als die Regel. Von diesem Grundsatz gibt es jedoch Ausnahmen. Wie das Amtsgericht Frankenthal erst kürzlich entschied, kann es in Ausnahmefällen sogar vorkommen, dass der Unterhaltsanspruch nach der Ehescheidung zeitlich unbegrenzt fortbesteht.

Der Sachverhalt

Das Gericht hatte in einem Fall zu entscheiden, bei dem sich die Eheleute nach mehr als 30 Ehejahren haben scheiden lassen. Hierbei handelte es sich um eine sogenannte „Alleinverdienerehe“. Während der gesamten Ehezeit war die Frau nicht berufstätig, sondern hat sich um die drei gemeinsamen – mittlerweile volljährigen – Kinder gekümmert und den Haushalt geführt. Der Ehemann hat nach dem noch immer weit verbreiteten klassischen Rollenbild über die gesamte Ehe in Vollzeit gearbeitet und den Unterhalt für die Familie in finanzieller Hinsicht sichergestellt. Zum Zeitpunkt der Ehescheidung war die Frau, die mittlerweile über 60 Jahre alt ist, krankheitsbedingt erwerbsunfähig.

Die Entscheidung des Amtsgerichts

Das Gericht ist zu dem Schluss gekommen, dass die Frau gegenüber ihrem Ex-Ehemann Anspruch auf sogenannten Elementarunterhalt gem. § 1572 Nr. 1 BGB hat. Hierbei handelt es sich um den nachehelichen Unterhalt zur Deckung der Ausgaben des täglichen Lebens.

Denn wenn ein Ehepartner nach der Scheidung aufgrund von Krankheit nicht mehr selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen kann, kann er auch vom geschiedenen Ehepartner Unterhalt verlangen. Grundsätzlich entscheidet das Gericht beim nachehelichen Unterhaltsanspruch nicht nur über die Höhe des vom Ehegatten an den anderen zu zahlenden Unterhalts, sondern auch über eine zeitliche Befristung. Als Faustformel kann hier üblicherweise ein Drittel der Ehezeit angesetzt werden. Im Hinblick darauf, dass es sich vorliegend um eine mehr als 30 Jahre andauernde Alleinverdienerehe handelte aus der drei Kinder hervorgegangen sind, die von der Ehefrau überwiegend betreut wurden und vor dem Hintergrund, dass die Ehefrau mittlerweile über 60 Jahre alt und erwerbsunfähig ist, kommt eine zeitliche Begrenzung oder Herabsetzung des Unterhaltsanspruchs nach der Ansicht des Gerichts nicht Betracht. Es ergäbe sich aus den Gesamtumständen, dass die Ehefrau offensichtlich keine reelle Chance der Einkommenserzielung auf dem Arbeitsmarkt habe.

Fazit

Auch nach der Ehescheidung können weiterhin Unterhaltsansprüche bestehen. Abhängig vom Einzelfall und der vorherigen Gestaltung Ihrer Ehe können diese sogar zeitlich unbegrenzt fortbestehen, wobei die Unterhaltspflicht im Regelfall einer zeitlichen Begrenzung unterliegt.

Auswirkungen der Coronapandemie auf Scheidungskosten und Scheidungsrate

Auswirkungen der Coronapandemie auf Scheidungskosten und Scheidungsrate

Die Pandemie wird von vielen schon für beendet erklärt, Experten warnen jedoch vor der insbesondere in Indien und England auftretenden Delta-Variante des Covid-19-Virus.

Fakt ist, dass sich die Infektionszahlen derzeit in Deutschland auf einem sehr geringen Niveau bewegen und seit Wochen täglich sinken.

Lässt sich nach über 15 Monaten Pandemie mit mehreren Lockdowns bereits ein Fazit über die Auswirkungen auf die Beziehungen der Deutschen, hauptsächlich auf die Scheidungsrate ziehen?

Im letzten Jahr hatten wir in diesem Artikel über den Anstieg der Scheidungsraten in Deutschland nach den Feiertagen und primär aufgrund der Pandemie im Jahr 2020 berichtet.

Zahl der Eheschließungen deutlich geringer

Die Pandemie hatte zunächst deutlich messbare Auswirkungen auf die Zahl der Eheschließungen.

Viele Standesämter schränkten ihre Dienste ab März 2020 ein oder blieben sogar über längere Zeit geschlossen. Das zeigt sich in der Statistik:

Im 1. Halbjahr 2020 wurden in Deutschland 139.900 Ehen geschlossen.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es im gleichen Zeitraum noch 169.100.

Damit ist die Zahl der Eheschließungen in diesem Zeitraum im Jahr 2020 um 29.200 geringer als im Vorjahreszeitraum.

Bisher gibt es keine Daten darüber, ob die Eheschließungen daraufhin verschoben oder ganz abgesagt wurden. Es lässt sich jedoch bereits feststellen, dass in den darauffolgenden Monaten Mai und Juni 2020 wieder ein Anstieg der Eheschließungen verzeichnet werden konnte.

Nur leichter Effekt bei Ehescheidungen

Bei den Ehescheidungen hingegen vermuteten viele Experten einen drastischen Anstieg der Zahlen. Lockdown, Isolation, Homeoffice und Homeschooling ließen die Familien näher zusammenrücken. Diese Ausnahmesituation sollte viele Ehen scheitern lassen. Das Meinungsforschungsinstitut Civey stellte aufgrund einer Umfrage in Aussicht, dass sich die Scheidungsrate im Jahr 2020 durch die Pandemie verfünffachen könnte.

Rechtsanwalt Niklas Clamann verzeichnete, wie viele seiner Kollegen auch, lediglich einen leichten Anstieg der Scheidungsmandate. Der von vielen Experten prognostizierte „Scheidungsboom“ blieb im Jahr 2020 aus. Nach den ersten Monaten der Pandemie und des Lockdowns stieg die Zahl der Anfragen zwar deutlich an, jedoch mussten die meisten Scheidungsinteressenten bis zum eigentlichen Einreichen des Scheidungsantrages zunächst vertröstet werden.

Trennungsjahr ist zwingende Voraussetzung

Wer sich während des ersten Lockdowns im Jahr 2020 getrennt hat, kann sich in der Regel erst im Jahr 2021 scheiden lassen.

Denn der Gesetzgeber sieht vor, dass Ehegatten, bevor sie die Scheidung vollziehen könne, zunächst mindestens ein Jahr getrennt leben müssen. Das sogenannte Trennungsjahr ist zwingende Voraussetzung für die Scheidung einer jeden Ehe. Eine Ausnahme stellt die Härtefallscheidung dar, die jedoch äußerst selten und nur unter sehr strengen Voraussetzungen vollzogen werden kann.

Das dürfte dazu führen, dass Scheidungsanwälte und Familiengerichte erst im zweiten Halbjahr 2021 und vermutlich auch im kommenden Jahr die Auswirkungen der Pandemie spüren werden.

Der „Scheidungsboom“ wird sich voraussichtlich in nächster Zeit bemerkbar machen.

Da verlässliche Statistiken für die Jahre 2020 und 2021 noch nicht vorliegen, lässt sich bisher kein abschließendes Fazit ziehen. Aller Voraussicht nach wird jedoch die Scheidungsrate im Jahr 2020 nur leicht gestiegen sein, ein stärkerer Anstieg wird sich vermutlich im Jahr 2021 zeigen.

Scheidungskosten sind gesunken

Wer sich während der Pandemie für die Scheidung seiner Ehe entschieden hat, hat für das Ehescheidungsverfahren vermutlich im Durchschnitt weniger gezahlt als vor der Pandemie.

Für jedes Ehescheidungsverfahren wird vom zuständigen Familiengericht ein Verfahrenswert festgesetzt, der die Höhe der Anwalts- und Gerichtskosten bestimmt.

Der Verfahrenswert richtet sich hauptsächlich nach dem Einkommen der Ehegatten zum Zeitpunkt der Einreichung des Scheidungsantrages.

Dieses war durch die Pandemie vielfach stark beeinflusst, neben der Schließung der Gastronomie und des Einzelhandels waren die Auswirkungen in fast allen Bereichen spürbar. Durch Soforthilfen und Kurzarbeit fiel das Einkommen bei einem Großteil der Deutschen deutlich geringer aus.

Dies hatte zur Folge, dass auch die Kosten für das Ehescheidungsverfahren sanken.

Wer über ein geringeres Einkommen verfügte, seinen Job verlor oder als Selbstständiger keinen Umsatz mehr verzeichnete, konnte für sein Ehescheidungsverfahren staatliche Unterstützung in Form der Verfahrenskostenhilfe beantragen. Nach Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe werden die für das Ehescheidungsverfahren anfallenden Kosten vom Staat getragen und sind nur unter bestimmten Voraussetzungen in Raten zurückzuzahlen.

Ob Sie für Ihr Ehescheidungsverfahren die Verfahrenskostenhilfe beantragen können oder wie hoch die für Ihr Ehescheidungsverfahren anfallenden Anwalts- und Gerichtskosten ausfallen, können Sie mit unserem Scheidungskostenrechner berechnen.

Ostern, Weihnachten und Covid-19 – Warum steigen die Scheidungsraten 2020?

Ostern, Weihnachten und Covid-19 – Warum steigen die Scheidungsraten 2020?

Deutschlandweit haben Scheidungsanwälte bestimmte Monate in ihrem Kalender rot markiert, in denen Überstunden und Wochenendarbeit an der Tagesordnung sind.

Was die Feiertage um Ostern und Weihnachten damit zu tun haben und warum im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie fast der gesamte Kalender rot markiert gewesen sein dürfte, erfahren Sie im nachfolgenden Artikel.

Zahlen und Fakten

Doch zunächst etwas Statistik: Im Jahr 2019 wurden in Deutschland nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes insgesamt 416.340 Ehen geschlossen.

Im selben Jahr wurden ca. 149.000 Ehen geschieden, daraus ergibt sich eine Scheidungsquote von rund 35,79 Prozent. Auf eine Eheschließung im Jahr 2019 kamen rechnerisch also ca. 0,36 Ehescheidungen, oder anders gesagt: Mehr als jede dritte im Jahr 2019 in Deutschland geschlossene Ehe wird wieder geschieden werden.

Die durchschnittliche Dauer einer Ehe beträgt in Deutschland 15 Jahre, die meisten Ehen werden jedoch schon nach 6 Jahren wieder geschieden.

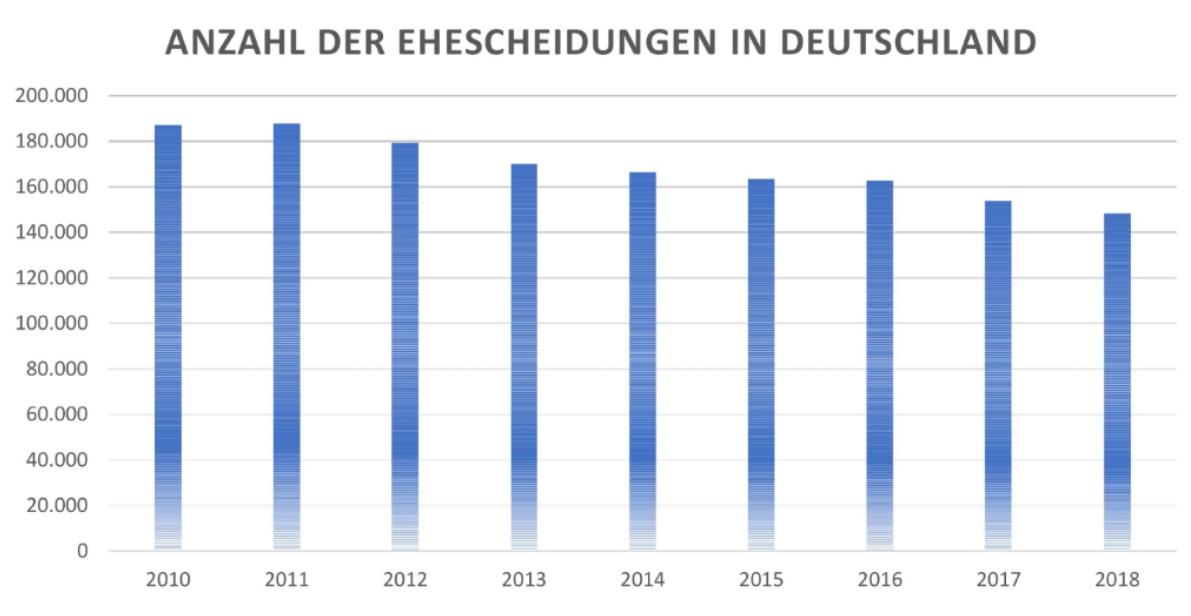

Die Grafik zeigt, dass die Anzahl der seit 2011 in Deutschland durch richterlichen Beschluss vollzogenen Ehescheidungen rückläufig war. Von gut 180.000 Scheidungen pro Jahr (2010) ging die Anzahl der Scheidungen auf knapp 150.000 runter. Mit einem Rückgang um 30.000 Scheidungen pro Jahr lässt sich die deutliche Tendenz feststellen, dass es immer weniger Scheidungen in Deutschland gegeben hat.

Ostern und Weihnachten – Fest der Trennungen?

Wirklich interessant wird es dann, wenn man sich den Jahresverlauf der Scheidungsrate ansieht. Bestimmte Monate stechen immer wieder heraus und es wird ein Zusammenhang zwischen den Feiertagen und der Anzahl der Scheidungen deutlich.

Die meisten Deutschen assoziieren die Feiertage um Ostern und Weihnachten mit Zusammenkunft der Familie, viel zu ausgiebigen Festtagsmahlzeiten und einer Auszeit vom Job und dem Alltagsstress.

Für einige wenige Rechtsanwälte, die sich auf das Familienrecht spezialisiert haben, dürften die Feiertage in erster Linie dazu genutzt werden, sich bereits mental auf den bevorstehenden Ansturm an Scheidungsverfahren vorzubereiten.

Jedes Jahr aufs Neue zeigt sich besonders in den zwei Monaten nach Ostern im Mai und Juni sowie nach Weihnachten im Januar und Februar ein deutlicher Zuwachs der Scheidungsverfahren.

Es erscheint paradox, dass ausgerechnet nach dem Fest der Liebe die Scheidungsraten steigen, dabei handelt es sich jedoch tatsächlich um ein immer wiederkehrendes Phänomen.

Gerade die Anlässe, an denen die Menschen näher zusammenrücken, treiben scheinbar ihre Beziehungen auseinander.

Denn an den Festtagen verbringen wir viel mehr Zeit miteinander als sonst, wir sind den ungeliebten Angewohnheiten des Partners länger ausgeliefert, wir haben Zeit, uns über uns selbst und unsere Beziehung Gedanken zu machen.

Etliche Beziehungen zerbrechen schon in der Vorbereitung auf die Festtage, denn bereits diese liefert das ideale Klima für Beziehungsstress.

Die Ansprüche an den Ablauf der Feiertage sind hoch, alles muss perfekt organisiert werden, die Angst vor Enttäuschungen ist groß und die häusliche Routine ist feiertagsbedingt auf den Kopf gestellt. Diese Stressfaktoren schaffen ein ideales Krisenklima und sorgen dafür, dass bei vielen Menschen schon vor Beginn der Feiertage die Nerven blankliegen.

Die Corona-Pandemie als Beziehungskiller

Doch nicht nur Ostern und Weihnachten sorgen dafür, dass Ehen in ganz Deutschland regelmäßig scheitern.

Auch die Covid-19-Pandemie hat einen deutlich spürbaren Effekt auf die Scheidungsrate!

Lockdown, Isolation, Homeoffice und Homeschooling ließen die Familien näher zusammenrücken. Im Gegensatz zu den Festtagen, an denen nach ein paar Tagen der Alltag wieder ins Eheleben einkehrt, hat die Pandemie uns über Wochen und Monate in eine Ausnahmesituation gezwungen.

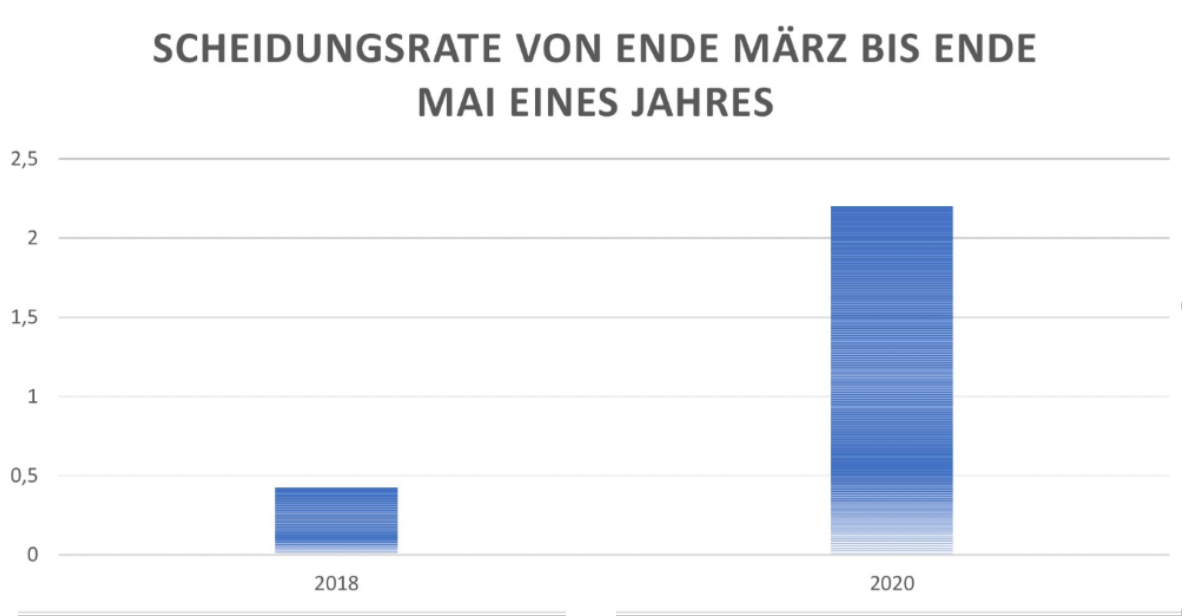

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey hat sich die Scheidungsrate im Jahr 2020 durch die Pandemie verfünffacht.

Im Rahmen der Umfrage wurden im Juni 2500 Ehepaare befragt, an welchem Zeitpunkt die Entscheidung für die Scheidung ihrer Ehe in diesem Jahr gefallen sei.

Rund 2,2 % der Befragten gaben an, den Beschluss für Ihre Scheidung im April und Mai gefasst zu haben.

Eine Umfrage aus dem Jahr 2018 hatte ergeben, dass in diesem Jahr zur gleichen Zeit nur rund 0,42 % beschlossen hatten, die Scheidung einzureichen.

Laut dpa berichten deutschlandweit auch immer mehr Paar-Therapeuten davon, seit Beginn der Pandemie deutlich mehr Anfragen zu erhalten.

Auch Rechtsanwalt Kieppe, der sich in seiner Kanzlei in Münster auf das Familienrecht spezialisiert hat, stellt einen regelrechten Boom der Scheidungsmandate fest.

Sowohl über seine Website zur Online Scheidung als auch auf den klassischen Kontaktwegen per Telefon oder persönlichem Gespräch habe sich die Anzahl der Anfragen seit der Pandemie drastisch erhöht.

Nicht nur bei Scheidungen, sondern auch bei den Folgesachen wie Unterhalt, Sorgerecht, Zugewinnausgleich und Versorgungsausgleich sei die Nachfrage nach rechtlichem Beistand gestiegen.

Wer lässt sich wegen Corona scheiden?

Mit Blick auf die Umfrageteilnehmer fragt sich, in welchen Situationen sich diejenigen Ehegatten befinden, die im Zusammenhang mit Corona nun ihre Scheidung anstreben. Dazu sind laut Umfrage zwei Fallgruppen zu erkennen: Zum einen handelt es sich um Ehegatten, die aufgrund der ständigen räumlichen Nähe nicht mehr miteinander leben wollen. Zum anderen seien Ehegatten, die schon länger getrennt voneinander leben, durch die pandemie-bedingte Ruhe zum Nachdenken gekommen und wollen den Entschluss zur Scheidung nicht mehr länger hinausschieben.

Wie gehen Rechtsanwälte und Gerichte mit der Masse an Verfahren um?

Jede Ehescheidung in Deutschland muss vor einem Familiengericht im Beisein eines Rechtsanwalts stattfinden.

Die meisten Scheidungen seien einvernehmlich und über das Verfahren der Online Scheidung reibungslos abzuwickeln, so Rechtsanwalt Kieppe.

Er habe ein Verfahren entwickelt, wie er und seine Mitarbeiter trotz der erhöhten Nachfrage jeden Mandanten persönlich betreuen und durch das Scheidungsverfahren begleiten könnten.

Seine langjährige Erfahrung sei dabei essenziell für seine Arbeit, auch er komme aber nicht um die ein oder andere Überstunde herum.

„Eine Ehescheidung bedeutet für jeden Menschen eine emotionale Ausnahmesituation, zudem ist der Ablauf der Scheidung den meisten gänzlich unbekannt. Ich versuche daher, das Verfahren für alle Beteiligten so angenehm wie möglich zu gestalten. Mit dem Verfahren der Online Scheidung erspare ich meinen Mandanten viel Stress und ich beantrage im Sinne der Mandanten bei jedem einvernehmlichen Scheidungsverfahren, den Verfahrenswert zu senken und damit die Kosten der Scheidung auf ein Mindestmaß zu reduzieren“, so Rechtsanwalt Kieppe.

Deutlich zugenommen habe auch das Interesse am von ihm angebotenen kostenlosen Orientierungsgespräch. Dies bedeute gerade in diesem Jahr viel Arbeit für ihn und seine Mitarbeiter, zahle sich jedoch durch zufriedene Mandanten aus, das Feedback sei durchaus positiv. Bei den Familiengerichten mache sich der Anstieg der Scheidungsrate allerdings bemerkbar.

„Die Auslastung der Familienrichter ist in diesem Jahr enorm. Die Mehrbelastung ist spürbar, allerdings haben viele Familiengerichte entsprechend mehr Kapazitäten geschaffen“, stellt Rechtsanwalt Kieppe fest.

Trennungsjahr ist zwingende Voraussetzung

Zu bemerken sei auch, dass ein Großteil der neuen Scheidungsinteressenten sich frisch getrennt habe, also eben gerade während der Zeit des Lockdowns.

„Diese Mandanten muss ich dann regelmäßig auf die unumgängliche Voraussetzung des Trennungsjahrs verweisen und bitten, sich noch etwas zu gedulden“, erzählt Rechtsanwalt Kieppe.

Selbst bei einvernehmlichen Scheidungen ist zwingende Voraussetzung, dass seit der Trennung mindestens ein Jahr vergangen ist.

Ihren Scheidungsantrag können Sie bei Online-Scheidung-Deutschland.de zu den geringstmöglichen Kosten und mit unserer So schnell & günstig wie möglich“ Garantie einreichen:

Ihren Scheidungsantrag können Sie bei Online-Scheidung-Deutschland.de zu den geringstmöglichen Kosten und mit unserer So schnell & günstig wie möglich“ Garantie einreichen: